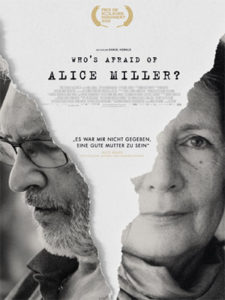

Es ist ein kaum glaubliches Paradox: Ausgerechnet die Psychologin und Bestsellerautorin Alice Miller soll geduldet haben, dass ihr Mann Andreas den gemeinsamen Sohn Martin regelmäßig schlug. Und das, obwohl sich Alice Miller („Das Drama des begabten Kindes“, 1979) einem geradezu missionarischen Kampf gegen Kindesmisshandlung und -missbrauch verschrieb und deswegen sogar beim Papst vorsprach. Sohn Martin prangerte die schweren Erziehungsfehler seiner Mutter nach deren Tod 2010 zuerst in Zeitungsinterviews und dann in seinem Buch „Das wahre Drama des begabten Kindes“ (2013) an. Aber offensichtlich war damit die lebenslange Wunde nicht verheilt. Im Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Daniel Howald macht sich der nunmehr 70-jährige Sohn erneut auf die Suche nach den möglichen Ursachen der inneren Zerrissenheit von Alice Miller (1923 bis 2010), die selbst zugab: „Es war mir nicht gegeben, eine gute Mutter zu sein“. Die Reise zu den persönlichen Wurzeln legt universelle Mechanismen frei, die Tätern und Opfern von physischer oder psychischer Gewalt gleichermaßen zu denken geben sollten.

Kontrolle und Terror

Es beginnt mit einem Tonband. Alice Millers Stimme ist zu hören. In einem Interview von 1987 sagt sie: „Es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, der sein Kind misshandelt, ohne dass er selber misshandelt wurde“. Dann fährt die Kamera zurück und zeigt Martin Miller und die damalige Interviewerin Cornelia Kazis, die sich das aufgezeichnete Gespräch anhören. Die Journalistin erzählt dem Sohn, wie sie seine Mutter damals erlebte: als machtbewusste Frau, die alles kontrollierte und ihre Mitmenschen terrorisierte. Sohn Martin reagiert auf zweierlei Weise. Einerseits ist es ihm peinlich, dass ein fremder Mensch die Mutter so schildert. Andererseits erleichtert es ihn, dass auch andere seine Erfahrungen bestätigen. Diese doppelte Haltung trägt den Film. Nur am Anfang scheint es, als gehe es Martin, der selbst als Psychotherapeut arbeitet, um eine Abrechnung. Recht bald beginnt das Verstehenwollen.

Der Weg des Sohnes ist nicht nur ein innerer, sondern zunächst ein äußerer. Er besucht die Cousine seiner Mutter in den USA, Irenka Taurek, die ihm Tante und Mutterersatz ist. Dann fliegt er zum Therapeuten Oliver Schubbe in Berlin, bei dem Alice Miller Hilfe wegen der zerrütteten Beziehung zu ihrem Sohn suchte. Erste Puzzleteile werden gesammelt, bevor Martin mit Irenka Taurek nach Polen reist, wo sie das Gesamtbild finden wollen, in einer beinahe krimihaften Suche nach der Rolle von Vater und Mutter während der Besatzung des Landes durch Nazideutschland. Hier erfährt Martin zum ersten Mal, dass er jüdische Wurzeln hat.

Der Preis des Verdrängens

Damit öffnet sich ein zweiter Themenkreis neben dem rein persönlichen. Hier geht es um das Verhältnis der ersten, vom Holocaust traumatisierten Generation der Überlebenden, zur zweiten Generation der Kinder. Gerade wegen des typischen Schweigens und Verdrängens überträgt sich das Trauma auf die Nachgeborenen. Alice Miller hat das selbst irgendwann erkannt, als sie längst vom ihrem Mann Andreas getrennt war und sich um eine späte Wiederannäherung an ihren Sohn bemühte. Sie stellte die rhetorische Frage: „Woran leidet ein Kind mehr als am Unbewussten der Mutter?“

Beide Wege sind herzzerreißend, der innere des gequälten Sohnes und der äußere zu den Opfern des Holocaust. Aber die ruhigen, respektvollen Bilder vermitteln von Anfang an die Zuversicht, dass sich die Reise ins Zentrum des Schmerzes lohnen wird. Regisseur Daniel Howald schafft mit filmischen Mitteln so etwas wie einen geschützten Raum. Die Kameras von Gabriel Sandru und Ramon Giger rücken nah genug an Irenka Taurek und Martin Miller heran, um deren Emotionen sichtbar zu machen. Aber sie scheinen den beiden Protagonisten zugleich in wohlwollender Distanz Trost zuzuflüstern. Die behutsame und nie voyeuristische Atmosphäre erlaubt es Martin, offen und ungeschützt die eigenen Gefühle zu erkunden. Eine wichtige Rolle spielt dabei seine einfühlsame und verständnisvolle Tante, die mit ihrem lebensbejahenden Temperament den optimistischen Grundton des Films um einen weiteren Dur-Akkord bereichert.

Authentisch und ungeschützt

Obwohl der Sohn von Alice Miller schon so oft über das Verhältnis zu seiner Mutter reflektiert und geschrieben hat, lädt ihn der Film ein, alles noch einmal neu zu erleben, authentisch und ungeschützt. Auf der Leinwand sieht man ihn seinen großen, schweren Körper vorwärtsschleppen, wie mit einer ungeheuren Last beladen. Aber es wirkt nie bloßstellend oder überfachtet von neunmalkluger Symbolik. Selbst wenn Schauspielerin Katharina Thalbach aus dem Off erschreckend gefühlskalte Briefe seiner Mutter vorliest, muss man dank des filmischen Settings keine Angst um Martin haben. Auf eine paradoxe Weise wird Alice Miller Recht behalten. Solange Gewalterfahrungen verdrängt bleiben, werden Opfer selbst zu Tätern. Nur dass man ihre Erkenntnis in diesem Fall auf ihr eigenes Schicksal anwenden muss. Und auf das ihres Sohnes.

(Anzeige)