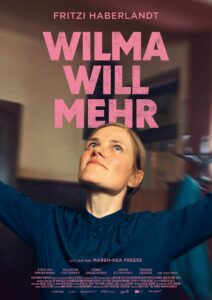

Wilma (Fritzi Haberlandt) war mal so etwas wie eine Heldin der Arbeit. Sie kann „eine Turbine durchputzen“ und einen Sack voller Zertifikate vorweisen. Etwa als Elektrikerin, Maschinistin und sogar Führungskraft im „Kraftwerk Sonne“ in der Lausitz, ehemals DDR. Eine Mittvierzigerin mit einem im Westen untypischen Frauenberuf also, die nach der „Wende“ genauso abgewickelt wurde wie so viele andere. Als die selbstbewusste Fachfrau mit den geschickten Handwerkerhänden aber dann auch noch als Verkäuferin gekündigt wird und sie ihren Mann Alex (Thomas Gerber) nackt mit ihrer Freundin Doris (Xenia Snagowski) erwischt, wagt sie buchstäblich den Sprung ins kalte Wasser. Sie fährt mit dem Fernbus nach Wien, wie schon ihr Exkollege Martin (Stephan Grossmann) und so viele andere aus den osteuropäischen Ländern. Im dritten Spielfilm von Maren-Kea Freese ist das Anlass für Begegnungen mit schrägen Vögeln, merkwürdigen Dialektwörtern, Walzer-verrückten Touristen. Und vor allem mit einer ebenso stillen wie neugierigen Ost-Frau, die sich ihren Schneid im angeblichen West-Paradies keineswegs abkaufen lässt.

Jenseits von Schwarz-Weiß

An die großen Ideen von Gleichheit, Freiheit und Völkerverständigung hat Wilma auch mal aus vollem Herzen geglaubt. Aber da wurde sie ebenso enttäuscht wie von dem Versprechen, man werde „die Brüder und Schwestern“ nach der Wiedervereinigung nicht hängen lassen. In solchen Momenten ruft der Film Anklänge an die vielen Ost-West-Debatten auf, die entweder in Nostalgie oder Besserwisserei abdriften. Und die im Kino zuerst in Komödien (Good Bye, Lenin!) oder Spitzelgeschichten (Das Leben der Anderen) von Westregisseuren mündeten und dann zu einer Korrektur der Schwarz-Weiß-Malerei durch Filmemacher führten, die im Osten aufgewachsen waren, etwa in Gundermann von Andreas Dresen.

Maren-Kea Freese geht einen dritten Weg. Sie stammt zwar aus dem Westen, interessiert sich aber für „die Selbstverständlichkeit, mit der sich Frauen in der Industrie der DDR in technischen Berufen behaupteten“, wie sie in ihrem Regiekommentar schreibt. Was wurde aus ihnen, als die gewohnten Strukturen wegbrachen und sie sich mit einem totalen Kulturbruch konfrontiert sahen? Das ist die Fragestellung, der die Filmemacherin mit großer Einfühlung, intensiver Recherche und Verzicht auf die gängigen Klischees nachgeht. Die werden zwar aufgerufen, aber sogleich gebrochen.

Das Aufeinanderprallen von Wiener Schmäh und Spreewaldgurken nutzt Wilma will mehr zu ironischen Betrachtungen über den Lebensstil von alternativ-grün-linken Aktivistinnen, etwa in Gestalt von Mathilde (Meret Engelhardt), Professorin für Literatur und aktive Feministin. In deren Wohngemeinschaft kommt Wilma dank des Möchtegernschriftstellers und Brotberuf-Handwerkers Max (Simon Steinhorst) unter. Dabei lacht das humorvoll unterfütterte Emanzipationsdrama mit seinen Charakteren, nicht über sie. Es lässt die Unterschiede in den Lebenswelten ebenso gelten wie die Ecken und Kanten seiner Frauen und Männer, denen es jederzeit Überraschungen zutraut. Der Film feiert die Buntheit, so wie Wilma, die einmal einen Lehrgang über alte Apfelsorten besucht hat. Es gebe schließlich nicht nur „Granny Smith“, sondern auch „Goldparmäne“, „Purpurroter Cousinot“ oder „Ananasrenette“, erklärt sie resolut.

Volle Bandbreite

Vor allem gilt die Würze einer ganz eigenständigen Geschmacksnote natürlich für Wilma selbst, die Figur von Fritzi Haberlandt, die hier seit langem wieder einmal in einer Kino-Hauptrolle zu sehen ist. Die Ausnahmeschauspielerin mit ihrer langen Theaterkarriere ist wie geschaffen für die Rolle der ebenso stillen wie widerspenstigen, ebenso anpassungsfähigen wie durchsetzungsstarken Maschinistin, deren Augen regelrecht leuchten, wenn sie von ihren technischen Detailkenntnissen erzählen darf. Die in Ost-Berlin geborene Darstellerin kostet die Bandbreite ihrer Figur in vollen Zügen aus, von der empfundenen Wärme im Kollektiv über die pragmatische Einstellung zur Trinkerei ihres Mannes bis hin zu einer Neugier auf das Leben, auf neue Menschen, Bücher, bislang ungedachte Ideen, auf Musik und Kultur. Wenn man wollte, könnte man Wilmas innere Entwicklung auch über die Tanzszenen des Films erzählen, beginnend mit der biederen Arbeiterinnen-Nummer zum Ehemaligen-Treffen ihrer Brigade, dann wild und ekstatisch in einer Wiener Szenekneipe und schließlich glücklich-versunken im Solo eines Wiener-Walzers, in dem sie ganz bei sich zu sein scheint.

Ein klassisches Emanzipationsdrama mit leicht kitschigem Happy End wird daraus erfreulicherweise nicht. Am Ende muss ein zufriedener Blick von Fritzi Haberlandt direkt in die Kamera reichen, mit dem sich das Publikum das weitere Schicksal Wilmas selbst ausmalen darf. Überhaupt ist der Film in seiner Struktur so eigenwillig und unausrechenbar wie seine Hauptfigur. Harte Schnitte versetzen einen manchmal recht abrupt in völlig neue Situationen. Das Nachverfolgen der Handlung verlangt genaues Hinsehen. Manchmal mag man das als erfreuliche Herausforderung zum Mitdenken empfinden, ein andermal kann es aber auch frustrieren. Etwa wenn man sehr genau auf eine Postkarte schauen und auf Wilmas vorlesende Stimme achten muss, um zu verstehen, dass die Frau aus der ehemaligen DDR einen erwachsenen Sohn hat, der im Film bisher nicht aufgetaucht ist und auch nicht auftauchen wird, weil er nämlich an wechselnden Orten im Westen auf Arbeit ist.

OT: „Wilma will mehr“

Land: Deutschland

Jahr: 2025

Regie: Maren-Kea Freese

Drehbuch: Maren-Kea Freese

Musik: Cassis B Staudt

Kamera: Michael Kotschi

Besetzung: Fritzi Haberlandt, Thomas Gerber, Stephan Grossmann, Meret Engelhardt, Valentin Postlmayr, Simon Steinhorst, Xenia Snagowski

Ihr wollt mehr über den Film erfahren? Wir hatten die Gelegenheit, uns mit Regisseurin Maren-Kea Freese zu unterhalten. Im Interview zu Wilma will mehr sprechen wir über Systemverlust, das Durchhaltevermögen von DDR-Frauen und den Zusammenprall von Lausitzer und Wiener Kultur.

Amazon (DVD „Wilma will mehr“)

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)