Aus heutiger Sicht irritiert und provoziert das Foto den Betrachter, doch in den 1960er Jahren bildet es den Alltag Südafrikas ab. Wir befinden uns in einer belebten Straße, ein Polizist hat sich vor einem jungen Mann aufgebaut und ihm seinen linken Arm auf die Schulter gelegt. Die vermeintlich freundschaftliche Geste trügt, wenn man das Gesicht des jungen Mannes sieht, in dem sich eine Mischung aus Angst und Frustration abzeichnet. Um die beiden Männer herum stehen eine Reihe von Passanten, wobei der in der rechten Bildhälfte abgebildete weiße Mann mit Schnurrbart und Anzug besonders auffällt. Er blickt hinab auf den Mann, der vom Polizisten abgefangen wurde, vielleicht aus Schadenfreude, vielleicht aufgrund von Ressentiments gegenüber den schwarzen Mann oder eben weil die Beobachtung eben Teil des Alltags ist, wie man ihn in den 1960ern kannte.

Das Bild ist eines von vielen in Ernest Coles 1967 veröffentlichten Bildband House of Bondage, den er in den USA veröffentlichen musste und der in seiner Heimat Südafrika viele Jahre verboten war. Seine Technik gleicht in etwa der von Fotografin Vivian Maier, jedoch konnte Cole als schwarzer Mann nicht auf die Anonymität der Menge hoffen, sollte er beim Fotografieren erwischt werden. Cole erzählt Geschichten des Alltags, des Alltagsrassismus, von Hierarchien und von Unterdrückung, weshalb House of Bondage zurecht als einer der wichtigsten Arbeiten über das Apartheid-System Südafrikas gilt.

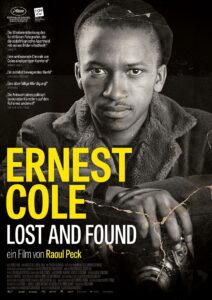

Lange Zeit glaubte man, die Fotos des Bildbandes seien die einzigen Arbeiten des Fotografen Ernest Coles, doch dies sollte sich gegen Ende der 2010er Jahre ändern. Die Familie Coles erhielt einen merkwürdigen Anruf aus Schweden, wo der Fotograf einige Jahre seines Lebens verbrachte. In einem Bankschließfach stießen die beiden auf eine Unmenge an bislang unveröffentlichtem Material aus Coles Zeit in Südafrika, aber auch in seinem Leben in den USA und in Schweden. Für Dokumentarfilmer und Regisseur Raoul Peck (Der junge Karl Marx, I Am Not Your Negro) war dies Grund genug, dem Leben und den bisher unbekannten Arbeiten Coles nachzuspüren. Entstanden ist dabei die Dokumentation Ernest Cole: Lost and Found. Peck erzählt darin die Biografie des Fotografen, wobei er in erster Linie die Fotografien selbst „sprechen“ lässt sowie die privaten Aufzeichnungen Coles, die einen Einblick in sein Gefühlsleben geben, wie er zu seiner Arbeit steht und welche nachhaltige Wirkung diese haben kann.

Die Summe der Erfahrungen

Cole erklärt, er hebe nie vorgehabt, einfach nur eine Szene abzubilden, sondern ihm lag daran, die Summe der verschiedenen Erfahrungen einzufangen. In dem eingangs erwähnten Bild, welches in der Dokumentation noch einmal genauer unter die Lupe genommen wird, lesen wir in den Gesichtern der Menschen ihre Wahrnehmung der Ereignisse, wie sie zu ihnen stehen und was dies über ihren Status innerhalb der Gesellschaft aussagt. Der privilegierte Weiße sieht das Verhör des Schwarzen als eine Bestätigung des eigenen Standpunkts an, während die anderen schwarzen Männer und Frauen lediglich beobachten und anscheinend darauf bedacht sind, nicht aufzufallen. Ergänzt werden die Fotos und deren Analyse von den Aufzeichnungen Coles, die ebenso scharfsinnig wie sein Auge sind.

Von seiner Definition der USA als ein „Land der Zeichen“, womit er auf die Zeit der Segregation anspielt, oder eben die Frage, wie man seine eigene Menschlichkeit in diesem „Sumpf aus Unmoral und Unterdrückung“ behalten könne. Peck gelingt nicht nur eine Kontextualisierung von Coles Werk, sondern er ist zugleich an einem Bezug zur Gegenwart interessiert. Immer wieder verschiebt sich die Zeitebene und wir befinden uns nicht mehr im USA der 1970er, denn auf einmal ist es eine Straßenszene aus der heutigen Zeit. Die Summe der Erfahrungen ist nach wie vor vorhanden, nur haben wir scheinbar verlernt, genau hinzusehen, wo wir sie finden und was wir aus ihnen lernen können. Wie Cole selbst muss die Frage gestellt werden, wie man zu diesen Ereignissen steht und wie man sich positioniert – eine Frage, nach deren Antwort Cole sein ganzes Leben gesucht hat.

OT: „Ernest Cole: Lost and Found“

Land: USA, Frankreich

Jahr: 2024

Regie: Raoul Peck

Drehbuch: Raoul Peck

Musik: Alexeï Aïgui

Kamera: Wolfgang Held, Moses Tau

Cannes 2024

Toronto International Film Festival 2024

Zurich Film Festival 2024

Filmfest Hamburg 2024

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)