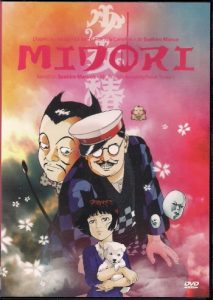

(„Chika Gentō Gekiga: Shōjo Tsubaki“ directed by Hiroshi Harada, 1992)

Es hätte so schön sein können. Hart hat sie dafür gearbeitet, die junge Midori, um sich Geld für einen Schulausflug zu verdienen. Hat Blumen verkauft die ganze Zeit. Doch als sie nach Hause kommt, findet sie ihre Mutter tot vor, von Ratten gefressen. Auf der Suche nach einem neuen Heim landet sie nicht ganz freiwillig in einem Zirkus, der sie auch bereitwillig aufnimmt. Von einer zweiten Familie jedoch keine Rede: Immer wieder wird sie misshandelt, körperlich, geistig, auch sexuell. Ein Lichtblick ist der Magier Masamitsu, der eines Tages zur Truppe dazustößt und sich unsterblich in sie verliebt. So gut es kann, setzt sich der kleinwüchsige Mann für sie ein und ist bereit, dafür zum Äußersten zu gehen.

Es hätte so schön sein können. Hart hat sie dafür gearbeitet, die junge Midori, um sich Geld für einen Schulausflug zu verdienen. Hat Blumen verkauft die ganze Zeit. Doch als sie nach Hause kommt, findet sie ihre Mutter tot vor, von Ratten gefressen. Auf der Suche nach einem neuen Heim landet sie nicht ganz freiwillig in einem Zirkus, der sie auch bereitwillig aufnimmt. Von einer zweiten Familie jedoch keine Rede: Immer wieder wird sie misshandelt, körperlich, geistig, auch sexuell. Ein Lichtblick ist der Magier Masamitsu, der eines Tages zur Truppe dazustößt und sich unsterblich in sie verliebt. So gut es kann, setzt sich der kleinwüchsige Mann für sie ein und ist bereit, dafür zum Äußersten zu gehen.

Sex und Gewalt sind in Anime nicht unbedingt Randerscheinungen, gerade in den 80ern und 90ern wurden für den heimischen Videomarkt eine ganze Reihe von Werken produziert – etwa Wicked City oder Legend of the Overfiend –, in denen Horror mit viel Sex kombiniert wurde. Auch Midori fällt in diese Sparte, auf den ersten Blick zumindest. Schon die frühe Szene, in der die Mutter von Ratten gefressen wird, setzt einen etwas festeren Magen voraus. Und da werden später noch einige andere Momente folgen, in denen misshandelt, verstümmelt oder gemordet wird, oft wenn die Figuren auch noch nackt sind.

Aus Lust am Schmerz

Während die Kollegen aber zumindest noch Erotik vorgeben wollten, auch um das Publikum zu erfreuen, gibt es in Midori keine Freude. Die Momente der Lust gehen fast immer mit Schmerzen einher, zumindest aber Erniedrigung. Das liegt auch daran, dass in dem Anime gute Menschen rar gesät sind. Im Zirkus selbst trifft sich nur der größte Abschaum, auch der wohlmeinende Masamitsu ist nicht wirklich besser. An Grausamkeit steht er seinen Kollegen nicht nach, er zeigt sie nur auf eine andere Weise. Und an anderen Menschen.

Anders als der Realfilm Midori – The Camellia Girl, der ebenfalls auf dem Manga von Suehiro Maruo basiert, ist die Titelfigur jedoch ein durchwegs guter Mensch. Der Funken Hoffnung in den tiefen Abgründen. Das macht sie als Figur nicht unbedingt interessant, bietet aber doch zumindest etwas, an dem man sich inmitten des düsteren Wahnsinns festhalten kann. Einfach ist das nicht, vielmehr erlangte der Anime aufgrund seiner vielen verstörenden Momente, die selbst in Japan für Ärger sorgten, Kultstatus. Anders gesagt: Midori ist einer dieser Filme, die man gesehen haben muss, auch wenn man sie eigentlich gar nicht sehen will.

Gewalt ohne Sinn und Verstand

Gut im eigentlich Sinn ist der Anime dabei eigentlich gar nicht. Die Grausamkeiten an Midori sind reiner Selbstzweck, ohne dass dadurch eine wirkliche Geschichte erzählt würde. Und auch die Umsetzung an sich ist zwiespältig: Dass Regisseur Hiroshi Harada praktisch kein Geld hatte und deswegen hier alles allein machen musste, das wird nicht wirklich versteckt. Vergleichbar zu Belladonna besteht ein Großteil des Films aus reinen Standbildern. Nur selten wird mal was bewegt. Und wenn, dann geschieht das eher rudimentär. Nein, ein optischer Genuss ist das im Gegensatz zum Realfilm nicht. Auch kein anderweitiger. Aber sie hinterlassen Eindruck, diese an den Expressionismus erinnernden Horrorvisionen, die – zum Glück – nur wenige Vergleiche zulassen. Seinen etwas speziellen Ruf hat Midori also durchaus verdient, es verwundert nicht, dass der Film fast nirgends veröffentlicht wurde. Lediglich in Frankreich ist das Horror-Erotik-Werk erhältlich, für einen sogar vergleichbar geringen Preis.

(Anzeige)