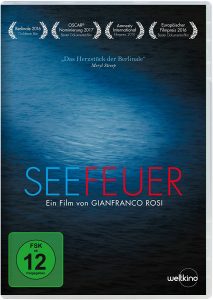

(„Fuocoammare“ directed by Gianfranco Rosi, 2016)

Auch wenn der Flüchtlingsstrom zuletzt hierzulande ein wenig nachgelassen hat und Ruhe eingekehrt ist, das Thema selbst ist so aktuell wie zuvor. Das liegt zum einen an den vielen nationalen Wahlen, die weltweit oft auf dem Rücken der Ausländer ausgetragen werden. Aber auch daran, dass zunehmend Filmemacher das Thema in die Kinos bringen. Das nimmt meistens dramatische Formen an wie in Babai oder Dämonen und Wunder – Dheepan, der deutsche Beitrag Willkommen bei den Hartmanns nahm den schweren Brocken mit Humor. Und natürlich gibt es auch diverse Dokumentarfilme wie Café Waldluft, die uns diverse Aspekte dieser politischen wie gesellschaftlichen Herausforderung näherbringen.

Gianfranco Rosi tut das auch, wenngleich in einer etwas anderen Form, als man vielleicht erwarten könnte. Ein Jahr lang hat der italienische Regisseur auf Lampedusa verbracht. Ein Jahr auf jener Insel, die zwar eigentlich zu Italien gehört, jedoch so nahe an Afrika dran ist, dass sie regelmäßig zum Ziel von Flüchtlingen wird. Ein Jahr, in denen Rosi eigentlich gar nicht viel getan hat. Hier gibt es keine renommierten Experten, die Thesen aufstellen. Keine Politiker, sie sagen, was zu tun ist. Lediglich ein Arzt berichtet von seinen frustrierenden bis unmenschlichen Erfahrungen, die er sammelt, wenn immer mehr Flüchtlinge ankommen, die mehr tot denn lebendig sind.

Ungewöhnlich bei Seefeuer ist, dass dafür aber Menschen zu Wort kommen, die mit der Thematik eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Samuele beispielsweise. Der ist zwölf Jahren, schießt gern mit seiner Steinschleuder, ärgert sich über die Augenbinde, die er tragen muss, um sein träges Auge zu trainieren, spricht von seiner Familie und dem Fischfang. Denn das ist es, wovon viele auf Lampedusa leben. Fischfang. Dass in der letzten Zeit aber nicht nur potenzielle Beute vorbeischwimmt, sondern auch Boote voller ausgemergelter Leute, das nimmt er zur Kenntnis. Aber eher beiläufig. Etwas, das da ist, ohne ihn groß zu beschäftigen.

Immer wieder wechselt Rosi den Blick, zeigt mal Szenen des Grauens, dann wieder welche des Alltags. Verbindungen zwischen beiden? Die gibt es kaum. Und das ist die Stärke von Seefeuer: Der oscarnominierte Dokumentarfilm zeigt auf eine erschreckende Weise, wie diese zwei Welten parallel voneinander existieren, ohne dass sie zueinander finden. Als wären es zwei verschiedene Inseln, die wir hier sehen. Der Italiener ist dann auch klug genug, eben nicht mehr daraus machen zu wollen. Hier gibt es keine inszenatorischen Tricks, keine Musik, keine großen Reden. Völlig unaufgeregt und distanziert lässt er die Bilder für sich sprechen. Klagt nicht an, verurteilt nicht. Erklärt auch nichts, gibt keine Zahlen. Hält sich komplett aus allem raus.

Er verzichtet auch darauf, das Leid der Menschen zu sehr ausschlachten zu wollen. Zum Ende hin wird es heftiger, wenn wir neben Leichensäcken weinende Angehörige sehen. Wir an manchen Stellen auf den ersten Blick nicht sagen können, ob die Flüchtlinge noch leben oder nicht. Ansonsten ist das sehr distanziert. Manchmal vielleicht sogar schon zu distanziert, keiner der notleidenden Ankömmlinge mit dem Traum auf ein besseres Leben wird hier zu einem echten Individuum. Wir wissen kaum, wer da kommt, woher sie kommen. Andererseits passt auch das gut zu dem Film: Es sind Fremde, die da auf einmal vor der Küste von Lampedusa auftauchen. Fremde aus einer anderen Welt, bei denen die wenigsten Einwohner der Insel genau sagen können, was mit ihnen anzufangen ist. Nicht weil sie fremdenfeindlich sind, Seefeuer ist auch hier bemerkenswert frei von jeglichen Urteilen. Sondern weil man ein eigenes Leben hat, zwischen Fischen und Steinschleudern.

(Anzeige)