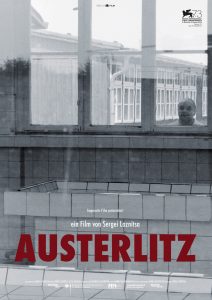

(„Austerlitz“ directed by Sergei Loznitsa, 2016)

Es ist ein Anblick wie er sich an vielen Touristenorten der Welt bietet: Männer und Frauen in kurzen Klamotten, Sonnenbrillen zum Schutz der Augen, die Kamera um die Schulter. Manche nehmen aber auch ein Tablet, vielleicht ein mit einem Selfie-Stick präpariertes Smartphone, um kleine Erinnerungsbilder zu schießen. Die Wasserflasche darf nicht fehlen, falls man später einmal Durst bekommt, der Rucksack mit dem wichtigsten für den Ausflug gepackt. Dazwischen laufen Reiseführer, die in den unterschiedlichsten Sprachen die Besonderheiten und Geschichten erzählen, die hier einst stattfanden. Also alles wie immer. Oder fast, denn hier in Sachsenhausen, das ist kein Touristenort wie alle anderen. Hier starben mehrere Tausend Menschen rund 70 Jahre zuvor, in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten.

Wie geht man mit einem derart geschichtsträchtigen Ort um? Kann ein Konzentrationslager Ziel von Massentourismus sein? Darf es das? Das sind Fragen, die mit Sicherheit den ukrainischen Regisseur Sergei Loznitsa umgetrieben haben, als er Austerlitz drehte. Fragen aber, die er nicht beantwortet, nicht einmal direkt stellt. Anders als es in Dokumentarfilmen üblich ist, geht der Ausflug an den Ort des Verbrechens nicht mit Interviews einher. Weder werden geschichtskundige Experten zu den Ereignissen im Konzentrationslager befragt, noch die zahlreichen Touristen, die sich durch die Gänge pressen. Auch die Gespräche der Besucher sind nicht zu erfassen, gehen als beständiges Gemurmel im Hintergrund verloren. Nur dann und wann, wenn einer der Reiseführer das Wort ergreift, über Folter, Hinrichtungen und mutige Aufstände spricht, durchbricht Sprache die unangenehme Stille.

Denn unangenehm ist Austerlitz auf jeden Fall. Manchmal gar empörend: Wenn Menschen vor dem zynisch-bitteren Schild „Arbeit macht frei“ posieren, den Selfie-Stick stolz in die Luft gedrückt, oder auch Pärchen die früheren Gaskammern als Hintergrund fürs Familienalbum missbrauchen, dann gehen diese Bild durch Mark und Bein. Allgemein ist es diese Normalität, mit der die Leute dem Grauen von damals begegnen, die den stärksten Eindruck hinterlässt. Wären da nicht die gelegentlichen Erklärungen für die Reisegruppen oder die Entscheidung von Loznitsa, die Aufnahmen in Schwarz-Weiß zu belassen, man wüsste nicht einmal, an welchem Ort man sich aufhält. Denn die regungslosen Kameras sind so platziert, dass sie kaum etwas von der Umgebung verraten, wir nicht wirklich mehr zu sehen bekommen als die Menschenmassen.

Das ist gerade anfangs beeindruckend, auch im weiteren Verlauf gibt es immer mal wieder Momente, die sich einbrennen. Insgesamt ist Austerlitz für seine anderthalb Stunden dauernde Laufzeit aber doch etwas sehr selbstgenügsam, hält sich zu sehr auf Distanz, sucht nicht den Dialog mit seinem Thema. Was in den Menschen vor sich geht, die auf den blutigen Pfaden der Vergangenheit wandeln, wird nur in den seltensten Fällen klar. Die Banalisierung des Grauens, setzt sie sich auch in den Köpfen fort? Der Dokumentarfilm suggeriert es irgendwo, ohne aber den letzten Beweis dafür zu bringen. Aber vielleicht war eben das auch die Absicht, die eigenartige Trennung von Thema und Menschen. Vielleicht ist das Thema als bloßer Besucher gar nicht greifbar, so gut die Absichten auch sein mögen. Das Konzentrationslager und die tragischen Schicksale, die damit verbunden sind, für uns außer Reichweite, egal wie lange wir an den Mauern und Schildern vorbeilaufen. Egal wie viele Geschichten wir hören. Egal wie viele Fotos wir davon schießen.

(Anzeige)