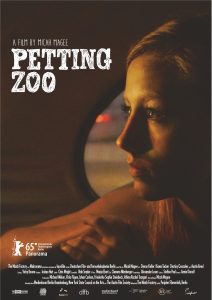

(„Petting Zoo“ directed by Micah Magee, 2015)

Eigentlich blickte Layla (Devon Keller) einer glänzenden Zukunft entgegen: Durch ihre guten Noten an der Schule erhält sie ein begehrtes Stipendium für die Universität und damit die einmalige Chance, ihre prekäre Familiensituation endlich einmal hinter sich zu lassen. Doch dann wird die 17-Jährige schwanger, ungewollt, und das auch ausgerechnet vom dauerbekifften Danny, der so gar keine Zukunft hat. Eine Abtreibung kommt nicht in Frage, das machen ihre Eltern unmissverständlich klar. Studium und Kinderhüten ist aber ebenso wenig realistisch. Halt findet die Jugendliche während der turbulenten Zeit bei ihrer heißgeliebten Oma, aber auch bei Aaron (Austin Reed), dem sie eines Tages bei einem Konzert über den Weg läuft.

Auch wenn es der Titel suggeriert, nein, bei Petting Zoo geht es nicht kuschelig zu. Es gibt tatsächlich ein paar Katzen, die bei dem Haus der Oma herumstreunen, jenem Ort, wo Layla Zuflucht findet, als sie es bei den Eltern nicht mehr aushält. Gestreichelt werden dürfen die auch, schließlich gehören sie Layla. Oder so gut wie. Es ist einer der wenigen Momente, in den die Zuschauer etwas zu sehen bekommen, was Zuneigung und Intimität gleicht. Ansonsten zeichnet Regisseurin und Drehbuchautorin Micah Magee ein recht düsteres Bild des texanischen Vorstadtlebens: Bigotterie und Perspektivlosigkeit, dazu die ständige Überforderung mit allem.

Magee weiß dabei, wovon sie spricht, stammt sie doch selbst aus der Gegend, an vielen Stellen wirkt ihr Debütfilm auch wie aus dem Leben gegriffen. Wenn sich Oma und Onkel mal wieder in den Haaren liegen, die Tante ihre Kinder nicht im Griff hat, der Vater seine Tochter selbst in traurigen Momenten keine Stütze bietet, dann sind das Mosaikstücke einer sich auflösenden Familie, in der Schein über Sein herrscht, Widerspruch nicht geduldet wird. Mehr als Mosaiksteine sind in Petting Zoo aber auch nicht zu finden. Einige Fragen werden gekonnt beiläufig geklärt – wo sind eigentlich Laylas Eltern? –, andere bleiben unbeantwortet. Der Film folgt auch keiner wirklichen Dramaturgie, gleicht mehr einem Fotoalbum, dessen Seiten willkürlich aufgeschlagen werden.

Auch deshalb wirkt der Film, den einzelnen authentischen Szenen zum Trotz, als Gesamtwerk immer etwas übertrieben. Magee lässt ihrer Hauptfigur kaum Zeit zur Ruhe. Nur selten darf sie mal ein wenig Glück erfahren oder wenigstens Momente der Ruhe. Stattdessen traktiert die Amerikanerin das Mädchen mit immer neuen, oft unschönen Erfahrungen, welche dieses in einer bemerkenswerten Ruhe, gar Gleichgültigkeit an sich nimmt. Wer solche Geschichten hauptsächlich der Dramatik wegen anschaut, wird deshalb nur zum Teil bedient: Es gibt die tragischen Einschnitte, sie werden aber so beiläufig abgehandelt, dass sie kaum Wirkung entfalten.

Aber vermutlich will Petting Zoo genau das auch aufzeigen: Es geht weiter. Immer. Egal wie. Layla ist keine Heldin, das darf sie in ihren schwachen Momenten demonstrieren. Und von denen gibt es einige, des Öfteren steht sich die 17-Jährige auch einfach selbst im Weg. Nur lässt sie sich davon nicht beirren, sucht weiter die Richtung, mal durch Rebellion, dann wieder, indem sie sich fügt. Ein bisschen hoffen und Daumen drücken darf man dann auch, dass sie dabei erfolgreich ist. Mut macht Magee zumindest. Nicht so sehr, dass das Drama zu einem Feel-good-Film wird. Ein Ponyhof mag das Leben nicht sein, kein Streichelzoo. Aber es ist eben auch kein reines Haifischbecken. Leben ist das, was du draus machst.

(Anzeige)