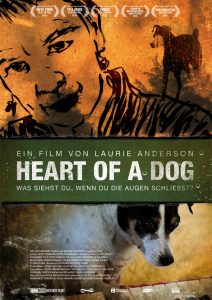

(„Heart of a Dog“ directed by Laurie Anderson, 2015)

Was haben ein Spaziergang mit einem Hund und der Terrorangriff von 11. September 2001 gemeinsam? Laurie Anderson. Während die Amerikanerin dem breiten Publikum allenfalls als Witwe von Lou Reed oder als Interpretin von „O Superman“ – einem der wohl ungewöhnlichsten Lieder, welche je die UK Top 10 erreicht haben – ein Begriff sein dürfte, ist sie in Kunstkreisen für ihre experimentellen Multimediawerke bekannt und geschätzt. So auch bei Heart of a Dog, in dem sie sich ausnahmsweise einmal dem Film zuwendet und als Regisseurin, Drehbuchautorin und Sprecherin auftritt.

Wobei Film sich hier auch tatsächlich nur auf das Medium bezieht, denn abgesehen von dem Umstand, dass Heart of a Dog bewegte Bilder enthält, hat das hier nur wenig mit dem gemeinsam, was sonst im Kino zu sehen ist. Schon die Einteilung in ein Genre will nicht so recht funktionieren. Dokumentarfilm heißt es da oft, aber auch das ist nur eine Verlegenheitslösung, mangels besserer Alternativen. Denn Dokumentarfilm, das bedeutet normalerweise der Umgang mit einem Thema, welches aus der Realität gegriffen ist. Ein solches gibt es hier anfangs, hörte auf den Namen Lolabelle und war der Hund von Anderson. Aber eben nur anfangs, denn er bildet nur den Startpunkt für weitreichende Reflexionen. Reflexionen über das Leben und den Tod, Freiheit und Bedrohung, Träume und Erinnerungen.

Dabei ist es beeindruckend, manchmal erschreckend, mindestens aber überraschend, mit welcher Leichtigkeit Anderson die Themen wechselt, Querverbindungen herstellt, auf die man selbst nie gekommen wäre. Langeweile kommt bei Heart of a Dog nicht auf, dafür verbleibt der Film nie lange genug an einem Ort: Hier ist alles miteinander verbunden, in einem ewigen Fluss, eine assoziative Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Welt, in der wir leben. Das ist nicht immer so bedeutungsschwanger, wie es sich anhört, kann auch völlig banale Szenen erhalten – etwa Lolabelles Versuche, Klavier zu spielen. Aber das ist eben das Besondere an Andersons Essay: Er sortiert nicht nach wichtig und unwichtig, vielmehr wird alles gleichberechtigt behandelt, setzt sich spielerisch leicht mit allem auseinander, was der Künstlerin in den Sinn kommt. Und das ist eine ganze Menge.

Anderson begnügte sich jedoch nicht einfach mit einem rein verbalen Gedankenstrom, sondern zeigte auch bei dessen Visualisierung viel Einfallsreichtum. Einige der Aufnahmen stammen aus ihrem privaten Umfeld, sind mal direkt, an anderen Stellen auch verfremdet eingebaut. Hinzu kommen aber auch animierte Sequenzen, abstrakte Bilder sowie eine Szene, in der sie die zunehmende Erblindung von Lolabelle für den Zuschauer nachzubilden versucht. Im Zusammenspiel mit den ruhig vorgetragenen Gedanken und den sphärischen Klängen gewinnt Heart of a Dog eine hypnotische Anziehungskraft, die einen bis zum Schluss nicht loslässt. Natürlich muss man eine Vorliebe für derlei Multimediaexperimente mitbringen, darf hier erst gar nicht mit den normalen Filmerwartungen im Kinosessel Platz nehmen. Wer offen ist für Neues und sich auch an der gelegentlichen Spiritualität nicht stört, für den ist die poetische Nabelschau jedoch ein cineastischer Höhepunkt, den es unbedingt zu erleben gilt.

(Anzeige)