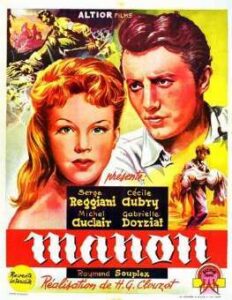

Der französische Widerstandskämpfer Robert (Michel Auclair) verliebt sich in die junge Manon (Cécile Aubry), nachdem er sie von einem wütenden Mob in ihrem Dorf gerettet hat. Trotz der Anschuldigungen, Manon habe zu den feindlichen deutschen Soldaten Verbindungen gehabt, beschützt Robert sie. Die beiden werden ein Paar und reisen nach Ende des Krieges nach Paris, wo sie ihr gemeinsames Leben beginnen wollen. Das Startkapital erhoffen sie sich von Manons Bruder Leon (Serge Reggiani), der über viele Beziehungen zum Schwarzmarkt der Stadt verfügt und Robert bei der Suche nach einer Arbeit helfen soll. Zu Beginn scheint noch alles gut zu gehen für das junge Paar, doch Manons Unzufriedenheit und Lebensstil sowie Roberts Eifersucht führen schon bald zu ersten Konflikten. Die Armut macht den beiden zusätzlich zu schaffen und droht, einen Keil zwischen sie zu treiben. Als Robert dann auch noch die Wahrheit über die neue Arbeit seiner Frau erfährt, droht ihre Liebe ein für alle Mal zu zerbrechen.

Das Leben nach dem Krieg

Die meisten Filmkenner verbinden den Namen Henri-Georges Clouzot mit Die Teuflischen und Lohn der Angst, doch diese beiden stilbildenden Werke bilden lediglich zwei Höhepunkte der Karriere des Filmemachers. Sein vierter Film Manon, basierend auf Abbé Prévosts Novelle Manon Lescaut, zeigt bereits die moralischen Abgründe von Menschen, dieses Mal vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und der unmittelbaren Zeit danach. Mag Manon auf den ersten Blick wie eine Liebesgeschichte oder ein Melodram erscheinen, so erzählt der Film doch sehr tiefgründig von der Sehnsucht zweier Menschen nach einer entbehrungsreichen und brutalen Zeit, etwas Glück zu finden. Während einer jedoch das Glück idealistisch interpretiert und in traditionellen Mustern denkt, strebt der andere nach materiellen Wohlbefinden und will vor allem die Entbehrungen der Vergangenheit vergessen.

Bereits zu Beginn seines Films entwirft Clouzot das Bild einer zerfallenden Ordnung und der Möglichkeit eines Neubeginns. Um sie vor dem wütenden Mob in ihrem Dorf zu bewahren, schließt Robert Manon in einer von den Gefechten bereits arg mitgenommenen Kirche ein. Sie wehrt sich gegen ihn, sieht aber auch ein, dass der Soldat ihr vielleicht ein neues Leben bieten kann, fernab von einer Gemeinschaft, die sie offenkundig nicht mehr akzeptiert. Wenn gegen Ende dieses Prologs die Kirche bei einem Fliegerangriff vollends zerstört wird, wird symbolisch die Zerstörung des Alten gezeigt – und damit die Notwendigkeit eines Neubeginns betont. Clouzot entwirft das Bild eines gesellschaftlichen wie auch politischen „tabula rasa“, in dem jeder nach einem neuen Leben strebt, doch das Trauma des Krieges noch lange nachhallt. Robert sehnt sich nach der „alten Zeit“ und dem Beziehungsmodell seiner Eltern – vergisst dabei jedoch, dass die Jahre des Mangels, der Gewalt und der Entbehrung tiefe Spuren bei Manon hinterlassen haben. Auch er ist gezeichnet, marschiert aber tapfer weiter, so wie im Finale des Filmes in der afrikanischen Wüste. Clouzot scheint die Frage zu stellen, ob eine klassische Liebesgeschichte unter dem Eindruck des Krieges und der Zeit danach noch möglich ist.

„Aber ich hasse es, arm zu sein.“

In Manon geht es um Hoffnung und Glück, doch die düsteren Bilder des Filmes scheinen auf etwas Anderes zu verweisen. Die Rahmenhandlung des Filmes zeigt die Hauptfiguren als Flüchtlinge auf einem Schiff in Richtung Palästina, wo Manon und Robert noch einmal versuchen wollen, ihre Version vom gemeinsamen Glück zu realisieren. Cécile Aubry und Michel Auclair überzeugen dabei als zwei Figuren, die sich sehr lieben, aber letztlich nicht füreinander bestimmt sind. Die Kommentare des Kapitäns erscheinen wie ein Echo der Gedanken des Zuschauers, der erkennt, wie toxisch die Beziehung der beiden ist. Der eine will das Familienidyll in einem kleinen Dorf und endlich seinen persönlichen Frieden, doch dorthin will Manon auf keinen Fall mehr zurück, denn sie „hasst es, arm zu sein“. Wie bei den Figuren seiner anderen Filme zeigt uns Clouzot moralisch ambivalente Charaktere, deren Motive nachvollziehbar sind, deren Handlungen jedoch stark von Besitzdenken und Opportunismus geprägt sind. Die Träume, die Manon und Robert haben, sind schön, doch die bedeuten auch den Untergang.

OT: „Manon“

Land: Frankreich

Jahr: 1949

Regie: Henri-Georges Clouzot

Drehbuch: Henri-Georges Clouzot, Jean Ferry

Vorlage: Abbé Prévost

Musik: Paul Misraki

Kamera: Armand Thirard

Besetzung: Cécile Aubry, Michel Auclair, Serge Reggiani, Andrex, Henri Vilbert

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)