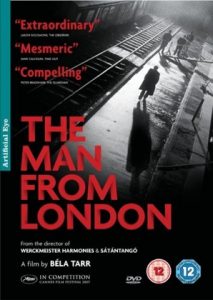

(„A Londoni ferfi“, directed by Béla Tarr, 2007)

„Die ganze tragische Geschichte hat auch mich berührt.“

Der Mann aus London basiert auf einem Roman des belgischen Schriftstellers Georges Simenon, der wahrscheinlich am ehesten für seine erfundene Figur des Kommissar Maigret bekannt sein dürfte. Besagter Roman Simenons gehört nicht zu den stärksten Werken der überaus produktiven Legende und wird zeitweise doch recht zäh. Wenn nun der dazugehörige Film ähnlich zäh ist – kann man dann von einer gelungenen Romanverfilmung sprechen? Simenon fungierte in Der Mann aus London weniger als Geschichtenerzähler, sondern vielmehr als Übermittler einer bedrückenden Atmosphäre, in der sich seine Figuren aufhalten und Béla Tarr nahm sich dieses Konzeptes ebenfalls an – um damit die Geduld der Zuschauer zu strapazieren.

Der Mann aus London basiert auf einem Roman des belgischen Schriftstellers Georges Simenon, der wahrscheinlich am ehesten für seine erfundene Figur des Kommissar Maigret bekannt sein dürfte. Besagter Roman Simenons gehört nicht zu den stärksten Werken der überaus produktiven Legende und wird zeitweise doch recht zäh. Wenn nun der dazugehörige Film ähnlich zäh ist – kann man dann von einer gelungenen Romanverfilmung sprechen? Simenon fungierte in Der Mann aus London weniger als Geschichtenerzähler, sondern vielmehr als Übermittler einer bedrückenden Atmosphäre, in der sich seine Figuren aufhalten und Béla Tarr nahm sich dieses Konzeptes ebenfalls an – um damit die Geduld der Zuschauer zu strapazieren.

Würde er sich Billy Wilders Regeln für einen Regisseur unterwerfen müssen („Du darfst nicht langweilen, du darfst nicht langweilen und du darfst nicht langweilen“), wäre der Ungar gnadenlos durchgefallen. A Londoni fèrfi ist eine Geduldsprobe, eine Zelebrierung der Langsamkeit, die konsequent die Sehgewohnheiten des Zuschauers ignoriert. Gut. Das kann gut sein, das kann einen künstlerischen Anspruch haben. Hier ist dieser Versuch jedoch kläglich misslungen, nicht zur Vorlage passend und demonstriert primär lediglich, wie Tarr sich in seinen eigenen, zu hohen Ansprüchen verfangen hat. Miroslav Krobot spielt Maloin, einen Signalwärter in einer kleinen französischen Stadt, einen Mann mittleren Alters, mit Frau, Tochter und geringem Einkommen. Nacht für Nacht sitzt er in seinem kleinen Signalhäuschen, um den Zügen und Schiffen dabei zuzusehen, wie sie an ihm vorbeifahren.

Eines Nachts beobachtet er etwas Seltsames: ein Mann übergibt einer anderen Person – dem sogenannten „Mann aus London“, der im Roman auch „Der Clown“ genannt wird – einen Koffer. Wenig später bringt der Empfänger den Überbringer um, indem er ihn schlägt und in das Hafenbecken schmeißt – allerdings zusammen mit dem Koffer, auf den er nun verzichten muss. Maloin ist neugierig geworden. Er geht aus seinem Wachhäuschen heraus und wirft einen Blick in das Hafenbecken, ehe er den Koffer herausfischt, während er sich um die Leiche überhaupt nicht schert. Zurück in seiner Behausung stellt er fest, dass er mehrere tausend Pfund in den Händen hält. Er ist reich. Im Roman sieht der Signalwärter nun seine blendende Zukunft vor sich. Im Film: nichts. Maloin ist emotionslos. Er kommt nicht umhin zu bemerken, dass der Mann aus London ihn beobachtet. Im Roman fühlt sich Maloin nun unsicher und nervös. Im Film: nichts. Maloin ist emotionslos. Er will aus seiner Welt ausbrechen, er schleift seine Tochter aus ihrem Job und kauft ihr einen teuren Pelz. Im Roman jubelt er vor Glück. Im Film: nichts. Maloin ist emotionslos. Bald taucht die Polizei am Hafen auf. Man sucht nach dem Koffer und der Leiche, während der Signalwärter von seinem Wachhäuschen aus die Menschen stillschweigend beobachtet…

Bereits die Anfangsszene gibt einem Rätsel auf. Minutenlang in unendlicher Langsamkeit fährt die Kamera in dunklen schwarzweiß-Bildern den Bug eines Schiffes hinauf. Warum? Um den Zuschauer zu provozieren? Um seine Sehgewohnheiten zu hinterfragen? Minutenlang fährt die Kamera über das Hafenbecken. Nichts passiert. Warum? Um die Trostlosigkeit und Ödnis des Wärters Maloin darzustellen? Dieses Konzept nimmt man Béla Tarr ab. Es ist so langweilig, dass es jede Vorstellungskraft sprengt, aber irgendwie funktioniert diese zugegebenermaßen doch sehr simple Idee, die Langweiligkeit dieses Berufes zu beleuchten. Tarr ändert an diesem Konzept jedoch nichts und nimmt dabei keinerlei Rücksicht auf die Veränderung von Simenons Charaktere. Sein Film bleibt stets gleich träge, unabhängig davon, was die Personen durchmachen, unabhängig davon, was auf der Leinwand geschieht, unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht sich in endlosen Szenen zu ergehen, in denen schlicht nichts passiert.

Da ist der Inspektor, der Maloin in seiner Kabine besuchen kommt und der jeden Moment den entwendeten Koffer entdecken könnte. Ist Maloin nervös? Sollte er sein. Wird das auf der Leinwand adäquat umgesetzt? Nein. Keine Angespanntheit, keine Nervosität, keine Veränderung. Und auf einmal ist der Signalwärter reich. Er zerrt seine Tochter von ihrer Arbeit, er kauft teure Sachen, er erhofft sich eine bessere Zukunft. Sein Leben hat sich auf einen Schlag verändert, er fühlt sich wie ein Mann von Welt, was von Simenon adäquat umgesetzt wird, wenn das Seelenleben des Mannes geschildert wird, dem das Herz aufgeht, wenn er mit vollen Händen sein Geld zum Fenster hinausschmeißt. Im Film gibt es keine Veränderung. Mag die Welt nun auch noch so verschieden sein von der, welche am Anfang in der tristen Kabine dargestellt wurde: Tarr ignoriert das konsequent.

Diese Konsequenz ist erstaunlich und faszinierend. Ärgerlich wird das spätestens zu dem Zeitpunkt, als man bemerken muss, dass jegliche Spannung aus der Vorlage genommen wurde zugunsten der unendlichen trägen Szenen, in denen nichts passiert, ob es nun in den Kontext passt oder nicht. Dass die Tochter den Mann aus London in dem Fischerhäuschen der Familie entdeckt wird nicht gezeigt ebenso wenig wie der Kampf zwischen Maloin und seinem Verfolger. Interessanterweise verharrt die Kamera stattdessen erneut minutenlang vor einer Tür. Und nichts passiert. Beispielhaft wird dieses Konzept Tarrs, das in Gänze überhaupt nicht funktionieren will, in einer anfänglichen Szene, in welcher Maloin und ein Kneipier Schach spielen. Diese Begebenheit findet im Roman nicht statt – wieso sollte es auch? Es spielt für die Geschichte keine Rolle. In diesem Film breitet man genüsslich das Schachbrett aus, die Kamera gleitet langsam zurück, um einen Rentner zu zeigen, der nicht weniger genüsslich seine Mahlzeit verspeist.

Warum, fragt man sich da? Es ist nicht wichtig, die Geschichte gewinnt dadurch nichts hinzu, es spielt schlicht keine Rolle. Also erneut nur eine Provokation von Seiten des Regisseurs? Diese Langsamkeit findet während unendlich zähen 130 Minuten keinerlei Rechtfertigung, denn während Simenon es immerhin schafft, auf lediglich 180 Seiten diese Geschichte mit einer bedrückenden Atmosphäre zu erzählen, benötigt Tarr dafür sage und schreibe 130 Minuten. Warum diese Länge? Hätte ein anderer Regisseur in wesentlich kürzerer Zeit zum selben Ergebnis kommen können? Vielleicht ja und diese Feststellung ist erschreckend. Unfreiwillig komisch wird es schließlich am Ende, als man die Charaktere und deren Handlungen ohnehin nicht mehr ernst nehmen kann. Auf den Befehl hin, die Frau des Mannes aus London nicht aus der Kneipe gehen zu lassen, baut sich der Besitzer stillschweigend vor ihr auf. Und wieder verharrt die Kamera, während die beiden übrig Gebliebenen sich bewegungslos anstarren. Das ist nah an der Grenze zur Selbstparodie. Und das passt wiederum so gar nicht zu einem Film, der sich selbst derart ernst nimmt wie Béla Tarrs A Londoni fèrfi.

Anmerkung: Der Film ist in Deutschland bislang (Stand: Mai 2011) noch nicht auf DVD erschienen.

(Anzeige)