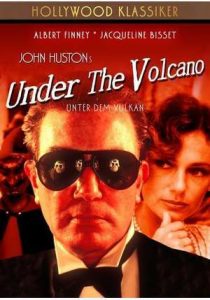

(„Under the Volcano“, directed by John Huston, 1984)

Eigentlich wollte John Huston Richard Burton für die Hauptrolle in seinem neuen Film. Doch der war verhindert und so übernahm Albert Finney seinen Platz, der hier nicht nur die beste schauspielerische Leistung seiner gesamten Karriere, sondern zugleich eine der überzeugendsten Darstellungen eines Alkoholikers in der Filmgeschichte überhaupt ablegte. Die Kritiken überschlugen sich seinerzeit über Finney und die Lobpreisungen nahmen kein Ende. Von „monumental“ („Time Out“) war die Rede, von „atemberaubend“ („Time Out Film Guide“), von einer der „besten Darstellungen eines Betrunkenen“ („Total Film“, „Chicago Sun Times“, „Leonard Maltin’s Movie Guide“).

Der Film hat das auch nötig, denn Under the Volcano aus John Hustons Spätphase, die ihn aus seinem künstlerischen Tief, gezeichnet von vielen Misserfolgen, herausholen sollte, verlässt sich auf Finney als eine Ein-Mann-Show, welche die Handlung zweitrangig erscheinen lässt. Immer wieder Finney. Die Kamera hält drauf, Huston weiß, was er erreichen will und gibt seinem Hauptdarsteller alle Freiheit, denn es ist seine Bühne. Es gibt keinen Moment der Nüchternheit, kaum Szenen der Abwesenheit Finneys, stattdessen seine stete Präsenz, sein Kampf mit sich selber und wenn er nicht zu sehen ist, wird über ihn geredet. Aber dann gibt es immer wieder den Rückfall und wieder ist Finney da – betrunken, andere Menschen in Verlegenheit bringend, auf Hilfe angewiesen.

Die Tage haben für den in einem mexikanischen Dorf lebenden, britischen Ex-Konsul Geoffrey Firmin jegliche Individualität verloren. Er trinkt. Ab und zu ist er auf Empfängen eingeladen, doch das geschieht aufgrund seines ewig gleichen Zustandes nur noch selten und wenn dies der Fall ist, benimmt er sich derart daneben, dass andere nur noch peinlich berührt wegschauen können. Den Konsul stört das nicht, er merkt es nicht einmal. Huston verurteilt jedoch nicht ihn aufgrund seiner Trunkenheit, sondern die Anderen – diejenigen, die wegsehen und nicht hören wollen, was er zu sagen hat. Sie hören nicht aufgrund seines Verhaltens, aufgrund unbedachter Äußerungen weg, sondern aufgrund seines Zustandes, ohne jemals bereit zu sein, ihm auch nur für ein paar Minuten Gehör zu schenken. Denn diesen Mann nimmt man schon lange nicht mehr ernst, doch die Personen in seinem Umfeld sind unfähig – und auch der Zuschauer muss das erst lernen – zwischen Zustand und Verhalten zu unterscheiden, sodass beides für viele miteinander verschmilzt.

Finney braucht keinen Ton zu sagen. Man sieht ihn torkeln und wendet sich von ihm ab. Dabei ist er der einzige, der nicht in sentimentale Rührseligkeiten abschweift, sondern einen nüchternen Blick auf die Welt und sich bewahrt, einen Blick, der sich über sein Schicksal bewusst ist. Sein Leben bekommt eine unerwartete Wendung, als er sich plötzlich seiner Ex-Frau Yvonne (Jacqueline Bisset) gegenübersieht, die von New York den weiten Weg auf sich genommen hat, um dem ehemaligen Konsul einen Besuch abzustatten. Plötzlich steht sie in der Tür und er schaut einmal, zweimal, dreimal, bis er sich über diese Erscheinung wirklich bewusst wird. An diesem letzten Tag in seinem Leben versucht er, sich mit dieser Frau wieder zu versöhnen, es wird aber ein steiniger Weg, den er nur mit Mühe gehen kann, ohne in vollkommener Trunkenheit hinzufallen.

In einem kleinen Kino läuft der Film Mad Love mit Peter Lorre, als Geoffrey Firmin sich an einem Tisch niederlässt, um etwas zu trinken. Wenig später unterhält er sich mit dem Besitzer über den Film, die Geschichte um einen Konzertpianisten, dessen Hände bei einem Unfall zerschmettert werden. Ein Wissenschaftler näht ihm daraufhin die Hände eines Killers an, die Besitz von dem Künstler ergreifen. Es ist ein Film über einen Menschen, der seiner Haut nicht entfliehen kann, der zwar ein gutes Herz hat, Menschen in seiner Umgebung aber durch die mörderischen Hände Schaden zufügt. Ohne es zu merken, hat der Ex-Konsul viele Gemeinsamkeiten mit diesem vom Schicksal gestraften Menschen, der, ohne es zu wollen, zum Mörder wird. Auch Geoffrey Firmin kann seiner Haut nicht entfliehen und der Alkohol deformiert ihn zu einem Wesen, das auf andere gefühlskalt und verletzend wirkt, andere dadurch vor den Kopf stößt. Doch wir sehen den verzweifelten Kampf Finneys um jeden Schluck Alkohol, wir beobachten ihn auf seiner Suche nach einer Flasche, die noch nicht leer getrunken ist und wir wissen, dass er nicht anders kann, als sich dem Suff hinzugeben, dass es in seinem Zustand unmöglich ist, Änderungen zu erwarten. Die Sucht hat zu sehr Besitz von ihm ergriffen, als dass er ihr entfliehen könnte und dabei hat dieser Mann, der andere fortwährend aufgrund seines Zustandes in Verlegenheit bringt, ein warmes, weiches Herz, das sich nach Liebe sehnt, wenn er einen streunenden Hund auf einem Fest zum „Tag der Toten“ liebevoll streichelt und ihm etwas zu essen kauft.

All das, bevor er sich mit seiner eigentlichen Sterblichkeit konfrontiert sieht, den ewigen Symbolen des Todes, den Schädeln, die sich in den undurchschaubaren Gläsern seiner Sonnenbrille spiegeln. Auch seine Ex-Frau kann diese Symbole der Vergänglichkeit nicht verscheuchen und stößt in der Wohnung Firmins als Erstes auf seit Langem vertrocknete Blumen, die sie einst gepflegt hat und die sich nun mit der Selbstzerstörung des Mannes konfrontiert sieht, den sie einst so sehr geliebt hat, der mittlerweile aber in einer ganz eigenen, verschwommenen Welt lebt, um ihr seine Gefühle klarmachen zu können.

Finneys Darstellung ist deshalb so grandios, weil er nicht in Stereotypen des Betrunkenen versinkt. Es gibt keine Zusammenbrüche, kein Erbrechen und auch keine Momente der Nüchternheit, in denen wir das wahre Wesen dieses Menschen näher ergründen können. Es gibt immer nur Finney, den Betrunkenen, der auf erstaunliche Weise – in den meisten Fällen – sein Gesicht wahren kann, noch zu scharfsinnigen Äußerungen fähig ist und mit erhobenem Haupt den letzten Rest Aristokratie bewahrt, wenn er nicht gerade unter zirkushaft karikierender Musik von Alex North in das Muster eines Kindes verfällt, der geduscht und rasiert werden muss. Under the Volcano ist frei von falscher Feigheit, Klischees oder Weichzeichnungen, sondern ein konsequentes Porträt eines Alkoholikers, dem der Zuschauer folgt und so seine Welt in einem Tag miterlebt – Malcolm Lowrys Romanvorlage als eine ganz eigene Version von James Joyces „Ulysses“.

(Anzeige)