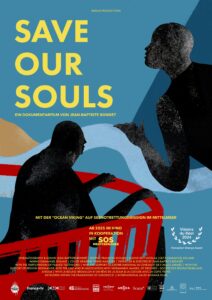

Zivile Seenotrettung im Mittelmeer ist ein Thema, das in der öffentlichen Debatte häufig politisiert, instrumentalisiert oder schlicht ausgeblendet wird. Der Dokumentarfilm Save Our Souls von Jean-Baptiste Bonnet wählt einen ganz anderen, fast radikalen Zugang: Er verzichtet auf jede Form der Kommentierung, musikalische Untermalung oder erklärende Interviews und überlässt allein seinen Bildern das Erzählen. Bonnet begleitet das Rettungsschiff Ocean Viking der Organisation SOS Mediterranée bei einer ihrer Missionen – vom Auslaufen bis zur sicheren Ankunft im italienischen Hafen von Salerno, nachdem zuvor ein Flüchtlingsboot in der Nähe einer Ölplattform entdeckt und gerettet wurde. Daher ist es nur folgerichtig, dass der Film nun zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni in einigen Kinos gezeigt wird, bevor im Oktober 2025 der reguläre Kinostart ansteht.

Sachlichkeit statt Emotionalisierung

Diese Erzählweise erzeugt ein starkes Gefühl von Unmittelbarkeit. Die Kamera beobachtet die Beobachtenden – lange Einstellungen zeigen die Crew bei der Suche nach Booten in Seenot, beim ständigen Blick auf das weite, ruhige Meer. Die daraus entstehende Langsamkeit überträgt sich auch auf das Publikum: Man ist dabei, ohne geführt zu werden, ohne Identifikationsfiguren, fast ohne dramaturgische Struktur. Es entsteht ein distanziertes Mitgehen, das sachlich informiert, aber emotional wenig bindet. Besonders in der ersten Hälfte des Films bleibt die Spannung gering, selbst als es zu einer potenziell gefährlichen Begegnung mit der libyschen Küstenwache kommt. Dass auch hier keine dramatische Aufregung spürbar wird, lässt den Film nüchtern wirken – vielleicht zu nüchtern.

Die Rettung selbst wird dann ebenso sachlich wie effizient gefilmt. Kein Pathos, kein Heldentum – nur konzentriertes, professionelles Handeln ist zu sehen. Erst in den Gesichtern der Geretteten nach der Aufnahme auf das Schiff blitzen vorsichtige Emotionen auf. Sie scheinen zu begreifen, dass sie überlebt haben – in Sicherheit sind. In den darauffolgenden Szenen dokumentiert die Kamera Gespräche zwischen den Geflüchteten und Mitarbeitenden des Roten Kreuzes bzw. Roten Halbmonds. Die Menschen berichten – erschöpft, verunsichert, aber auch mit großem Redebedarf – von ihren Erlebnissen. Einige erzählen von Vergewaltigungen, Folter, Mord in Libyen. Doch auch diese grausamen Erfahrungen werden nicht mit dramatischen Mitteln aufgeladen, sondern stehen schlicht für sich. Sie kommen zur Sprache – und der Film verzichtet bewusst darauf, sie zu interpretieren oder einzuordnen.

Sachlich bis zum Schluss

Gerade durch diese Zurückhaltung entfaltet Save Our Souls paradoxerweise seine stärkste Wirkung. Was zu Beginn des Films fast schon langweilig anmutet, zieht das Publikum im weiteren Verlauf mehr und mehr in das Geschehen hinein. Bonnet gelingt es, mit seiner Kamera präsent zu sein, ohne aufdringlich zu wirken. Die Crew der Ocean Viking wird nicht als Heldengruppe inszeniert, sondern als Teil eines eingespielten Ablaufs. Die Retter werden nicht heroisiert, sie erledigen ihre Arbeit ruhig und effizient. Der Film wahrt Distanz, wo andere vielleicht emotionale Nähe suchen würden. Und genau das macht ihn einerseits glaubwürdig – und andererseits auch schwer zugänglich.

Am Ende bleibt die Kamera auf dem Schiff zurück, nachdem die Geretteten und die Crew es verlassen haben. Die See ist zuvor rauer geworden, das Licht kühler. Ein letzter Blick auf das verlassene Deck – dann ist der Film zu Ende. Und doch stellt sich keine echte Ergriffenheit ein. Die Geschichten, die erzählt wurden, sind erschütternd – und dennoch bleibt eine emotionale Leerstelle. Save Our Souls berührt den Verstand, aber nicht das Herz. Diese Ambivalenz ist vielleicht gewollt, vielleicht unvermeidlich – sie macht den Film zu einer ernsthaften, aber nicht leicht zugänglichen Dokumentation über das Menschlichste, was man tun kann: Leben retten.

OT: „Save Our Souls”

Land: Frankreich

Jahr: 2024

Regie: Jean-Baptiste Bonnet

Kamera: Jean-Baptiste Bonnet

(Anzeige)