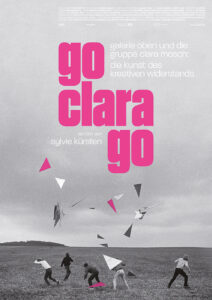

Eine Künstlergruppe, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, spricht im Jahr 2025 zu uns. Clara Mosch, benannt nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen ihrer Mitglieder Carlfriedrich Claus, Thomas Ranft, Michael Morgner und Gregor Schade – das weibliche Mitglied der Gruppe, Dagmar Ranft-Schinke, wurde im auch in der DDR männlich geprägten Kunstbetrieb geflissentlich ausgenommen – war von 1977 bis 1982 die Speerspitze künstlerischer Nonkonformität in der DDR – und wurde nach der Wende weitgehend vergessen. In ihrem klug komponierten Dokumentarfilm Go Clara Go holt Sylvie Kürsten die Gruppe zurück ins kulturelle Gedächtnis – poetisch, vielschichtig und mit einem erfrischenden erzählerischen Kunstgriff: Die fiktive Person Clara Mosch spricht aus dem Off, kommentiert das Gezeigte mit Ironie, Widerstandsgeist und einem klaren Blick auf das, was Kunst leisten kann – und muss.

Kunst als Widerstand

Die Geschichte der Gruppe Clara Mosch ist eine des kreativen Widerstands. Inmitten staatlicher Kontrolle und kulturpolitischer Gängelung schufen die Künstler*innen einen Freiraum für freie Kunst – mit Performances, Kunst außerhalb des Ateliers und kollektiven Aktionen jenseits des offiziellen Kunstbetriebs. Archivaufnahmen, Interviews mit den heute noch lebenden Mitgliedern – Ranft, Ranft-Schinke, Morgner und Schade – sowie Performances der Tänzerin Anna Weißenfels zeichnen ein eindrucksvolles Porträt dieser eigenwilligen, kraftvollen Szene. Auch Carlfriedrich Claus, 1997 verstorben, wird posthum gewürdigt. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der Galerie Oben in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, die als zentraler Ort für die Gruppe fungierte – und nun, passend zum Kulturhauptstadtjahr 2025, in den Fokus zurückkehrt.

Kürsten verschränkt Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Inszenierung. Die Off-Stimme von Clara Mosch – gesprochen von Jule Böwe – steht in einer Art imaginärem Dialog mit den Menschen auf der Leinwand. So entsteht eine ungewöhnliche filmische Dynamik, die den dokumentarischen Rahmen sprengt und zugleich erweitert. Besonders stark ist der Film dort, wo sich persönliche Erinnerungen und historische Reflexionen überlagern – etwa im Blick auf den Fotografen Ralf-Rainer Wasse, der nicht nur die Aktionen der Mosch dokumentierte, sondern diese Fotografien auch als IM der Stasi anfertigte. Ohne seine Bilder gäbe es viele Zeugnisse dieser Kunstaktionen nicht – eine ambivalente Wahrheit, die der Film nicht verschweigt, sondern klug einbindet.

Wende an den Wänden

Darüber hinaus zeigt Go Clara Go, wie sehr sich die Nachgeschichte ostdeutscher Kunst zwischen Ignoranz und Aneignung bewegt hat. In den 1990er Jahren fand sich kein deutsches Museum, das Interesse am Clara-Mosch-Archiv hatte – also wanderte ein Teil davon ins Getty Museum nach Los Angeles. Ein anderer Teil blieb bei Gunnar Barthel, einst Galerist der Galerie Oben, der bis heute mit den Künstler:innen verbunden ist. Der Film stellt damit auch Fragen an das westlich geprägte kulturelle Selbstverständnis nach der Wende – und plädiert eindrücklich für eine „Wende an den Wänden“, wie es ein Zeitungsartikel nannte, der die Regisseurin ursprünglich zur Beschäftigung mit dem Thema brachte.

Go Clara Go ist daher kein nostalgischer Rückblick, sondern ein energiegeladenes Plädoyer für die Kraft der Kunst, vor allem in autoritären Kontexten. Die Künstlergruppe Clara Mosch lebte vor, was kreative Resilienz bedeuten kann – und die einzelnen Künstler tun es, wie der Film zeigt, bis heute. Sylvie Kürsten gelingt mit diesem Werk ein kluges, humorvolles und formal innovatives Porträt einer Kunstszene, die nicht in Vergessenheit geraten darf. Dabei trifft sie genau den richtigen Ton zwischen historischer Aufarbeitung, künstlerischer Verbeugung und gegenwärtiger Relevanz.

OT: „Go Clara Go“

Land: Deutschland

Jahr: 2025

Regie: Sylvie Kürsten

Drehbuch: Sylvie Kürsten

Musik: Fabian Russ, Orchestronik

Kamera: Martin Langner

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)