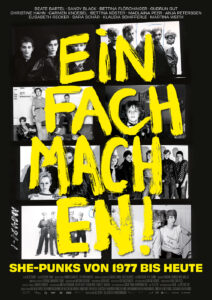

Ende der 1970er Jahre schwappt der Punk von den USA und England nach Deutschland über: Für die neue Musikrichtung, die gleichzeitig auch ein Lifestyle- und Lebensgefühl verkörpert, braucht es weniger musikalisches Know-how als vielmehr eine Scheißegal-Attitüde, um einfach loszulegen – egal, ob man es kann oder nicht. Im Dokumentarfilm Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute richtet Regisseur Reto Caduff das Augenmerk auf Pionierinnen der weiblichen, deutschsprachigen Punkszene. Musikerinnen der Bands Östro 430, Mania D – später Malaria! und Kleenex – später LiLiPUT teilen ihre Geschichten und Erfahrungen aus der Entstehungszeit des Punks bis zu ihrem Leben heute.

Der musikalische Regisseur und die Geschichte des She-Punk

Einfach machen ist nicht der erste Ausflug von Regisseur Reto Caduff in die Welt der Musik: Als Teenager führte er in den 1980er Jahren selbst ein Label, arbeitete fürs Schweizer Radio und drehte – nach seiner Hinwendung zum Film – bereits drei Filme mit musikalischem Fokus: Krokus behandelte die so benannte Schweizer Hardrockband, Charlie Haden den gleichnamigen amerikanischen Jazzmusiker. Mit Conny Plank – The Potential of Noise schuf er ein filmisches Denkmal für den Musikproduzenten und Toningenieur, in dessen Studio Aufnahmen von Musikgrößen wie Kraftwerk, Gianna Nannini oder Heinz Rudolf Kunze entstanden – der Film wurde zudem auch mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Dass Reto Caduff es beherrscht, musikalische Persönlichkeiten in das Format Film zu übertragen, stellt er auch in seinem aktuellen Film wieder unter Beweis.

Die Doku besteht aus einer interessanten und abwechslungsreichen Mischung von aktuellen Interviews, zahlreichen Fotografien, Albumcovern, Fernseh- und Privataufnahmen der 1970er und 1980er Jahren, sowie Aufnahmen aktueller Konzerte und Veranstaltungen der Musikerinnen Gudrun Gut, Beate Bartel, Bettina Köster, Sara Schär, Klaudia Schifferle, Martina Weith und Bettina Flörchinger – begleitet vom dröhnenden, schrammelnden Sound ihrer Songs. Nachdem einige prägnante O-Töne zu Beginn des Films die Lust auf die folgenden knapp 90 Minuten anfachen, wird in einer recht geradlinigen Chronologie die Ära der deutschsprachigen Frauen-Punkbands bis zu deren Auflösung nachgezeichnet. Doch das ist zum Glück nicht das Ende vom Lied: Wir sehen, dass die Punkerinnen aktuell zwar in die Jahre gekommen sind, doch viel von ihrer früheren Energie und Gestaltungswut beibehalten haben und nun mit Comeback-Konzerten nachfolgende Generationen immer noch inspirieren können.

Ein Film über Punk muss auch Punk sein

Caduff versteht es meisterlich, seinen Film nicht nur vom Punk erzählen zu lassen, sondern sich auch an dessen visuellen Stilmittel zu bedienen – von der Typografie über Kollagen bis zu Animationen: Bilder setzen sich aus zerrissenen Zeitungsteilen zusammen oder neonfarbene Highlights überlagern alte Schwarz-Weiß-Fotografien. Das wertet den Dokumentarfilm nicht nur künstlerisch auf, sondern macht ihn auch lebendiger. Als Zuschauer:in fühlt man sich völlig hineingesogen in diese wilde, wagemutige Zeit. Dabei ist natürlich hilfreich, dass die historischen Bandfotos, Musikvideos und anderen Aufnahmen damals schon mit starkem visuellen Ausdruck gestaltet worden sind – nicht zuletzt die Outfits der Bandmitglieder: Die wild-bunten bis androgyn-männlichen Looks könnte man ohne Weiteres noch heute in Berliner Clubs zur Schau tragen. Nur leider kommen die modernen Aufnahmen im letzten Teil des Films sehr viel glatter, professioneller und mit weniger wild-bunter Gestaltung daher – was zwar den gleichsam geglätteten Leben der Dargestellten entspricht, das Sehvergnügen aber dennoch schmälert.

Ganz und gar beeindruckt ist man hingegen auch von dem unbekümmerten Selbstbewusstsein, mit welchem die jungen Frauen schon in den 1970er/1980ern auftraten, insbesondere in der männerdominierten Musikwelt. Ihre Auftritte brachen völlig mit den Vorstellungen, die man sich von einer Frauenmusikgruppe machte – oder „Damenkapelle“, wie es ein Fernsehmoderator der Zeit vielsagend bezeichnet. Letztlich scheiterten viele der Bands zwar an den bitteren Realitäten, wie dass sie – anders als ihre männlichen Kollegen – keine Labelverträge erhielten. Nichtsdestotrotz hatten die Protagonistinnen eine enorme emanzipatorische Vorreiterinnenrolle inne – und das ganz ohne eigene feministische Agenda. Ihr Prinzip war einfach: „Nicht labern, machen!“ Das Zitat, das auch zum Titel der Doku wurde, möchte man sich mit Permanentmarker auf die Haut schreiben und zum eigenen Lebensmotto küren. Und wenn das mal nicht Punk ist …

OT: „Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute“

Land: Deutschland, Schweiz

Jahr: 2024

Regie: Reto Caduff

Drehbuch: Christine Franz

Kamera: Roman Schauerte, Stephan Huwyler

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)