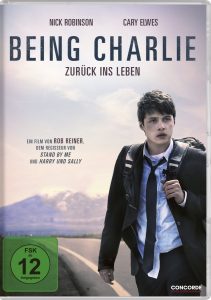

(„Being Charlie“ directed by Rob Reiner, 2015)

Immer wieder hat der 18-jährige Charlie (Nick Robinson) versucht, die Drogen hinter sich zu lassen, war in Entziehungskliniken, hat Therapien mitgemacht – alles vergeblich. Als er mal wieder aus einem Programm geflogen ist, beschließt sein Vater David (Cary Elwes), es auf die harte Tour zu versuchen. Schließlich befindet er sich gerade im Wahlkampf um den Gouverneurs-Posten, da kann er schlechte Nachrichten nicht gebrauchen. Immerhin eine Sache gibt es, die dem Jugendlichen den Aufenthalt in der streng geführten Einrichtung versüßt: die süße Eva (Morgan Saylor). Denn die kämpft ebenfalls gegen ihre Drogensucht. Warum sich dabei also nicht zusammenschließen?

Einmal Drogen, immer Drogen – das zumindest scheint einem Being Charlie – Zurück ins Leben erzählen zu wollen, in dem Jugendliche in unschöner Regelmäßigkeit in alte Gewohnheiten zurückfallen, ihr Leben noch so erbärmlich sein kann, für ein bisschen Heroin oder Koks reicht es dann doch noch. Wer aus diesem Abgrund wieder herauswill, der braucht neben einem starken Willen oft auch Hilfe von außen. Für einen kurzen Schreckmoment wird man hier meinen, dass es Eva sein wird, die den armen Jungen zurück ins Leben holt, die mit der Kraft der Liebe alle Dämonen besiegt. Ganz so kitschig ist das Ergebnis dann aber doch nicht. Zum einen kommt die schöne junge Dame erst später ins Spiel, ist auch nicht annähernd so wichtig für die Geschichte wie gedacht. Nein, im Mittelpunkt steht – wie der Titel es bereits verrät – Charlie.

Umso bedauerlicher ist es, dass dieser angesichts seiner inhaltlichen Prominenz nur relativ wenig mit sich bringt, um die Rolle auch adäquat auszufüllen. So löblich es auch ist, hier mal niemanden aus einer Problemfamilie in den Drogenabsturz schicken zu wollen, sondern einen Sohn aus gutem Haus, es fehlt ein Gefühl dafür, was Charlie dort unten eigentlich zu suchen hat. Wie kam er zu den Drogen? Was findet er daran? Weshalb ist es so schwierig für ihn, sein eigenes Leben zu behaupten? Vielleicht weiß das Nick Reiner selbst nicht so genau, der hier zusammen mit seinem Co-Autor Matt Elisofon eigene Drogenerfahrungen verarbeitete und das Ergebnis von seinem berühmten Regisseur-Vater Rob Reiner (Stand by Me, Harry & Sally) inszenieren ließ. Zumindest gibt er bis auf einen kurzen Satz zum Ende hin keine Antwort, versucht es nicht einmal.

Das muss man nun nicht zwangsweise schlecht finden, denn auf manche Fragen hat das Leben einfach keine Antworten. Und wenn die Alternative sture Küchenpsychologie ist, dann sind Leerstellen doch noch die bessere Wahl. Nur wird es ein wenig schwierig, sich für die Figuren zu interessieren, wenn wir keine Ahnung haben, wer sie sind. Gerade um Charlie herum wird schon sehr gern mit Klischees gearbeitet, etwa dem selbstsüchtigen, gefühllosen Vater und der wohlmeinenden, aber hilflosen Mutter (Susan Misner). Manche der Klischees werden zwischenzeitlich noch beackert, ansonsten ist Being Charlie da aber doch recht genügsam. Gerade für eine Geschichte, die dem Leben entnommen wurde, fehlt es ausgerechnet an Leben. An Persönlichkeit.

Nur hin und wieder mal wagen sich die Reiners aus der Deckung, zeigen Situationen, erzählen Anekdoten, die doch mehr sind als eine Aneinanderreihung von Gemeinplätzen und Stereotypen. Wenn Charlie zwischendurch beispielsweise auf eine Bühne geht, um sein Drogenleben erstaunlich ironisch in Stand-up-Comedy-Nummern zu verwandeln, blitzt da ein Anflug von einem Selbst durch, das Gefühl, dass hinter der sicher gut gemeinten Nachricht zum Drogenkampf von Jugendlichen auch ein tatsächlicher Jugendlicher steckt. Davon hätte es mehr gebraucht, um aus dem Drama mehr als einen nur soliden, pflichtbewussten Film zu machen, dessen Darstellung von Süchtigen zwar ungeschönt-funktional ist, ohne einem dabei aber irgendwie nahezugehen.

(Anzeige)