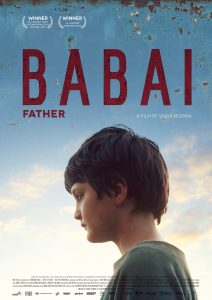

(„Babai“ directed by Visar Morina, 2015)

Mehr schlecht als recht schlägt sich Gezim (Astrit Kabashi) in den 90ern im Kosovo durch. Das Geld, das er durch den Verkauf von Zigaretten verdient, reicht kaum zum Leben. Schon länger will er deshalb nach Deutschland auswandern, um dort ein neues Leben zu beginnen. Dafür ist er auch bereit, seinen Sohn Nori (Val Maloku) allein bei der Familie zurückzulassen. Tatsächlich gelingt Gezim eines Tages die Flucht, als Nori nach einem Unfall im Krankenhaus liegt. Dieser will sich mit dem Schicksal aber nicht abfinden und beschließt daher, seinem Vater hinterherzureisen, koste es, was es wolle.

Dass angesichts des allumfassenden Themas der Flüchtlingskrise etwas zeitversetzt Filme folgen würden, war zu erwarten. Bei Babai ist das jedoch eher Zufall, denn das letztes Jahr auf dem Filmfest München mehrfach gewürdigte Drama hat erstens einen anderen historischen Kontext, spielt zwei Jahrzehnte vor den aktuellen Geschehnissen. Zweitens geht es dem Film auch gar nicht um die Hintergründe oder die Flucht an sich. Es ist das seltsame Vater-Sohn-Gespann, welches hier im Mittelpunkt steht.

Nein, ein Vorbild ist Gezim sicher nicht. Schon früh zeigt er, dass ihm an der Nähe zum Sohn kaum etwas liegt, er nutzt dann auch die erstbeste Gelegenheit, um sich aus dem Staub zu machen. Und doch ist Babai nicht so richtig eine Geschichte über einen Jungen, der einfach nur unter einem verantwortungslosen Vater leidet, der Film des serbischen Regisseurs und Drehbuchautors Visar Morina hat ein anderes Anliegen als das thematisch verwandte Jack. Auch wenn nicht immer so ganz klar wird, welches das sein soll.

Drei große Abschnitte gibt es innerhalb des Films: das Zusammenleben im Kosovo, die Flucht, das Wiedersehen in Deutschland. Gemeinsam ist es den dreien, dass die Atmosphäre ausgesprochen trostlos ist, die Figuren ziemlich unsympathisch. Eigentlich gibt es hier niemanden, den man wirklich mag. Jeder scheint hier nur auf seinen persönlichen Profit aus zu sein, man brüllt, man schreit, man zetert, Familienrituale treten anstelle eines Familienzusammenhalts. Da wird dann schon mal die Finanzierung einer arrangierten Hochzeit wichtiger als das Wohlergehen der Kinder. Zudem wird betrogen und geklaut, was das Zeug hält, selbst Nori hat keine Skrupel, seinem Onkel das Geld aus der Tasche zu ziehen oder mit einem Knüppel auf andere loszugehen, wenn es die Situation erfordert.

Am stärksten ist Babai dann auch, wenn man zwischen Faszination und Entsetzen schwankend Zeuge wird, wie hier im direkten Umfeld miteinander umgegangen wird. Weniger interessant ist hingegen der Mittelteil rund um Noris Flucht: Im Vergleich zur kraftvollen Demontierung einer Familie ist der miese Umgang zwischen Fremden eher banal, schließlich hat man zu dem Zeitpunkt eh schon den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Was hierbei jedoch fehlt, ist das Gefühl, dass dann auch tatsächlich mal etwas vorangeht. Der Schauplatz ändert sich, das Verhalten nicht, jetzt sind es Deutsche oder andere Flüchtlinge, die von Gezim angefahren werden. Dass der Film dann irgendwann einfach endet, quasi mittendrin, macht Babai auch nicht unbedingt befriedigender.

Was Morina jedoch gut gelingt, ist die Welt aus der Sicht eines Kindes zu zeigen. Sonderlich viel Sinn ergibt das alles nicht, was die Erwachsenen da so treiben, weder im Kosovo, noch in Deutschland. Einen Kontext für die Misere im Land wird hier dann auch nicht gegeben, so wie Nori eben den Kontext nicht kennt. Er sieht nur, wie sein Vater verschwindet. Das ist es, was zählt. Das ist das Unrecht, was es zu berichtigen gilt, egal wie. Das macht Babai zwar irgendwo authentisch und nachvollziehbar, gleichzeitig aber auch nicht, denn so bleibt alles auf Distanz. Wo ist die Mutter von Noris? Wer sind die ganzen Leute auf dem Hof? Das weiß wohl nur Nori, dieser kleine Junge, der stumm und mit großen Augen alles beobachtet und dabei doch nie weiter kommt.

(Anzeige)