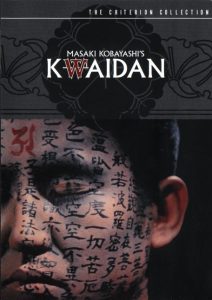

(„Kaidan“, directed by Masaki Kobayashi, 1964)

„It exists only for those who believe it does.“

„It exists only for those who believe it does.“

Kwaidan gehört zu jenen Werken, für welche die bloße Genrebeschreibung „Film“ nicht ausreichend ist. Ein Werk von solch monumentaler Größe, dass es nur mit dem Subjekt „Event“ gewürdigt werden kann. Das betrifft in diesem Fall nicht nur die Spielzeit von drei Stunden, sondern den künstlerischen Anspruch, der den Zuschauer fordert und es verlangt, dass man sich darauf einlässt, um belohnt werden zu können. Dafür hat die „Geistergeschichte“, so Kwaidan auf Deutsch, den Spezialpreis der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes und eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film erhalten.

Das ist ein Triumph für die Langsamkeit, ein Erfolg für den Ehrgeiz des Filmemachers Masaki Kobayashi, seine vier Geschichten in diesem Werk voll auszukosten, den Klimax hinauszuzögern und eine beklemmende Atmosphäre aufzubauen. Ganz allmählich, nach und nach. Es wird nichts überstürzt, Dialoge sind so rar gesät wie möglich, die Bilder sprechen für sich. „Kwaidan“ kaut langsam an seinen eigenen Geschichten, so wie der Mensch sein Essen gründlich kauen soll, um es genießen zu können. In diesem Vergleich ist Kwaidan wie ein fünf Gänge-Menü, das viel Geduld erfordert. Es ist ein außergewöhnlicher Film, der von der auf Zelluloid gebannten Realität so weit weg ist wie nur möglich.

Kwaidan entstand ausschließlich mit Post-Synchronisation, an gigantischen, künstlichen Studio-Sets, die Beleuchtung ist surreal und die Musik von Toru Takemitsu besteht lediglich aus verstörenden Sound-Effekten. In diesem Stil werden vier traditionelle japanische Geistergeschichten erzählt, die aus der Feder des Schriftstellers Lafcadio Hearn stammen, einem Bürger der westlichen Welt, der 1869 in die Vereinigten Staaten zog, ehe er sich in Japan niederließ, dort den Namen Yakumo Koizumi annahm und dort folkloristische Erzählungen schrieb, die in ihrem asiatischen Gestus des psychologischen Horrors seine westliche Herkunft komplett verleumden.

Die erste Geschichte, die Kobayashi hier nacherzählt ist The Black Hair, die von einem armen Samurai handelt, der zusammen mit seiner Frau in einer heruntergekommenen Behausung, die fast einem Bunker ähnelt, ein karges Dasein fristet. Weil er dieser ärmlichen Welt entfliehen möchte, verlässt er seine Frau, obwohl sich beide noch lieben. Stattdessen heiratet er die Tochter eines reichen und mächtigen Unternehmers, um auf diese Weise Wohlstand zu erlangen. Doch die Tochter erweist sich als egoistische Ehefrau, die sich in ihrer Dekadenz badet. Diese Dekadenz langweilt den Samurai jedoch bald und er muss oft an seine erste Frau denken, die, wie es ihm seine Befürchtungen sagen, weit weg von ihm noch immer an ihrer Armut leidet und Tag und Nacht arbeiten muss. Schließlich hält er es nicht mehr länger aus und flüchtet – zurück zu seinen Wurzeln, zurück zu der Frau, die er liebt. Diese ist in all der Zeit, in der ihr ehemaliger Mann fort war, kein bisschen gealtert und der Samurai verspricht ihr, sich nie mehr von ihr zu trennen. Doch nach einer Nacht kommt das böse Erwachen…

The Black Hair ist eine Botschaft in atemberaubenden Bildern über das Streben der Menschen, die dankbar sein sollen, für das, was sie haben, anstatt nach immer Höherem zu streben. Denn dafür muss der Samurai, der die Frau verlässt, die er abgöttisch liebt, teuer bezahlen. Mit dem Trick, Erinnerungen des Samurais an dessen erste Frau einzublenden spielt Masaki Kobayashi mit dem Zuschauer, der sich bald in einem Labyrinth aus Wahrheit und Täuschung widerfindet und unfähig ist, zu entscheiden, was real ist und was nicht, denn Wirklichkeit und Imagination sind hier so eng miteinander verschlungen, dass eine Unterscheidung nicht mehr möglich ist. Der Regisseur provoziert damit das Unerklärliche, das alptraumhaft Surreale mit schiefen Kamerawinkeln, Ausblendung des Tons, Verformungen und Verzerrungen, in denen die, eine krachende Tür nachahmenden Sound Effekte Takemitsus lange zu hören sind, nachdem das Tor ins Schloss gefallen ist.

Auch die zweite Geschichte dreht sich um Armut, die in Form einer hübschen Frau zu verschwinden verspricht. Doch die Hoffnung ist Verderben in The Woman of the Snow, in dem ein Holzfäller mit einem Freund inmitten eines furchtbaren Schneegestöbers Unterschlupf in einer Hütte sucht. Beide haben keine Chance, an diesem kalten Abend noch nach Hause zu kommen, denn das Boot am anderen Ende des Flusses hat aufgrund der unzumutbaren Wetterverhältnisse bereits abgelegt. Die folgende Nacht wird der Holzfäller nie vergessen, denn ihm erscheint inmitten eines kalten, blauen Farbspiels eine weibliche Gestalt, die sich über seinen Freund beugt und ihn mit einem Atemzug sterben lässt. Nach dessen Tod beugt sich die Frau aus dem Schnee auch über den jungen Holzfäller, doch aus Mitleid lässt sie ihn entkommen – mit der Warnung, dass sie ihn sofort töten werde, wenn er auch nur einem Menschen von dieser Nacht erzähle. Die Zeit vergeht, der junge Mann kehrt nach Hause zurück und erzählt niemandem von diesem Erlebnis. Eines Tages trifft er eine junge Frau, in die er sich verliebt und so geschieht es, dass beide heiraten und die Frau ihm drei gesunde Kinder gebärt. Doch die Frau ist die Versuchung, die süße Frucht am Baum im Paradies, an der sich der junge Holzfäller zu vergiften droht.

The Woman of the Snow ist die visuell beeindruckendste Episode, in der die Armut der Protagonisten im krassen Gegensatz zu den schillernden, aufwändigen Extravaganzen des Set-Designs steht. Hier wird bewusst vermieden, den Eindruck des Realistischen zu erwecken, in dem über der schneebedeckten Landschaft ein giftgrüner Himmel hängt, in dem gespenstisch große Augen wie aus einem Gemälde Salvador Dalis das Treiben der Holzfäller beobachten, die in einer in tiefes Blau getunkter Hütte ihrem Schicksal gegenüberstehen, während immer wieder die schneidenden Toneffekte durch das Bild peitschen wie der kalte Schnee durch die Gesichter der Leidtragenden dieser Geschichte. Wie auch The Black Hair dreht sich hier alles um Einbildung und Wahrheit, um das „sich in Sicherheit wiegen“, dessen man sich zu oft zu sicher ist.

Der Titel der nächsten und längsten Episode Hoichi, the Earless ist bereits ein Trick an sich, denn der Protagonist Hoichi ist nicht etwa taub, sondern blind. In einem Kloster in Japan fristet er als begnadeter Musiker ein bescheidenes Dasein, das eines Abends jäh unterbrochen wird, als er von einem Geist heimgesucht wird. Nicht wissend, dass es sich um eine übernatürliche Erscheinung handelt, willigt Hoichi ein, dem Mann zu folgen, der sich als Überbringer einer Nachricht eines mächtigen Herrschers ausgibt. Dieser Herrscher, so der in Kriegeruniform gekleidete Mann, wünscht eine Rezitation des Liedes von der Schlacht zwischen dem Heike- und Genji-Clan zu hören. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem angeblichen Herrscher um die Geister des Heike-Clans, die sich an jedem Abend versammeln, um den Liedern Hoichis zu lauschen. Derweil machen sich die Freunde des Musikers Sorgen, denn ihnen ist nicht entgangen, dass Hoichi jeden Abend heimlich verschwindet. Sie machen sich auf die Suche nach ihrem Freund und stoßen auf das gefährliche Geheimnis…

Die Episode eröffnet mit einer äußerst expressionistisch dargestellten Seeschlacht zwischen den beiden Clans, gefilmt in prächtigen Farben vor gemaltem Hintergrund in einem riesigen Tank mit Wasser, das allmählich eine immer kräftigere Farbe des Blutes annimmt, wenn die Opfer der Schlacht in dem Meer versenkt werden. Ein jedes Bild ist wie ein prachtvolles, kräftiges Gemälde, das den Zuschauer ebenso erblinden lässt wie den armen Hoichi, denn weder er, noch wir wissen, wohin der Krieger ihn am ersten Abend bringen wird. Und wieder ist da ein gigantisches Studio-Gebäude, gehüllt in dichtem Nebel mit einem halben Dutzend kleinen Feuerkugeln, die wie von Geisterhand durch die kühlen Abendlüfte fliegen. In Hinblick auf diese überzeugende Tricktechnik fällt die letzte Geschichte dieses Films aus dem Rahmen.

Denn In a Cup of Tea ist visuell bescheiden, erweist sich in seiner sich immer weiter steigernden Klimax den vorherigen Episoden als durchaus ebenbürtig. Der Erzähler ist Schriftsteller, der eine unvollendete Vorlage gefunden hat und nun versucht, diese zu Ende zu bringen. Hauptfigur ist ein Krieger, der eines Tages ein Gesicht in einer Schale sieht, als er Tee in ihr aufgießt. Von diesem Gesicht im Tee verfolgt, sieht er sich wenig später dem Mann gegenüber, dem dieses Gesicht gehört. Es ist ein Geist, der von dem verängstigten Krieger mit dessen Schwert verletzt wird. Auch wenn dieser Geist dem Krieger nie wieder erscheint, wird der Vorfall für ihn ein verhängnisvolles Nachspiel haben, denn einen Abend danach erscheinen drei Gesandte des Verletzten, die ihm prophezeien, dass er für seine Tat wird büßen müssen…

In einer stark gekürzten Version von Kwaidan wurde die letzte Episode des Geistes in der Teeschale herausgenommen, auf beiden DVD-Fassungen der britischen „Eureka! Masters of Cinema“- sowie der amerikanischen Criterion-Ausgabe ist sie jedoch vorhanden, während die Episode um Hoichi auf der amerikanischen DVD um knappe 20 Minuten gekürzt ist. Mit oder ohne Kürzung ist Kobayashis Geister-Zyklus ein eigenartiges und einzigartiges filmisches Event, das anstrengt, fordert und anspruchsvoll ist, aber gerade aus diesen Gründen auch wohl nie vergessen werden wird. Anders als in vielen westlichen Horrorfilm legt Kobayashi den Schwerpunkt nicht auf oberflächliche Schockeffekte, sondern auf den schleichenden, psychologischen Horror, der aus den Fehlern der Protagonisten selber resultiert.

Der Mensch als fehlerhaftes Wesen kann gar nicht anders, als sich ins Unglück zu stürzen, in dem es auf die Versuchungen in seinem Umfeld hereinfällt, in dem er sich selbstsicher in Sicherheit wiegt, nur, um anschließend feststellen zu müssen, dass nicht die Geister seine Feinde sind, die ihm sein Glück kosten, sondern der Mensch selber, während die Geister lediglich die Vollstrecker als unausweichliche Konsequenz darstellen. Kwaidan ist nicht nur visuell atemberaubend, sondern in seinem ganzen, bewusst künstlichen Anspruch äußerst ungewöhnlich. Hier wird sich nicht die Mühe gegeben, die Schlacht auf dem Meer realistisch wirken zu lassen, wenn in all seinen grellen Farben diese Szene wie eine comicartige Karikatur auf die Popkultur erscheint. Kwaidan besteht aus vier Gemälden, die in ihrer Pracht so unterschiedlich und doch so gleich sind, dass sie zu den großen Kunstwerken des 20. Jahrhunderts gezählt werden müssen.

Anmerkung: Der Film ist bislang (Stand: April 2011) noch nicht auf DVD erschienen.

(Anzeige)